發布日期: 2025年04月21日 更新日期: 2025年04月28日

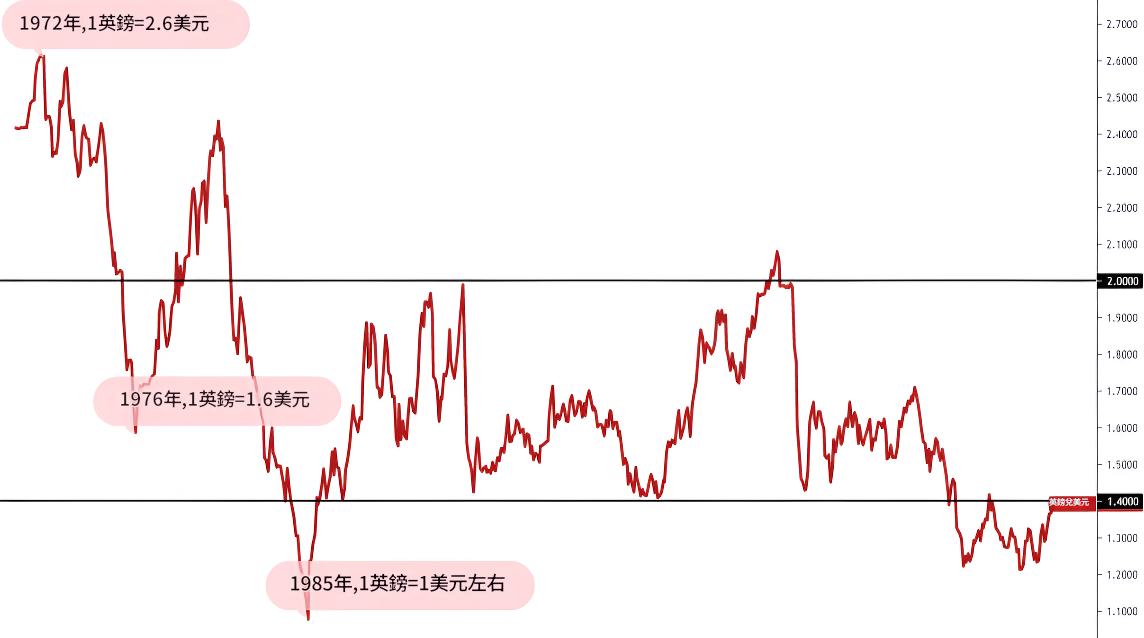

在1972年,全球性的貨幣體系變革讓英鎊兌美元歷史高點成為財經輿論的焦點。當時布雷頓森林體系剛瓦解,美元與黃金脫鉤,世界進入浮動匯率時代,匯率波動迅速放大。就在這一年,匯率短時間內飆升,一英鎊最高能兌換超過2.6美元,這一價格水準至今仍被市場視為「神級」高位。

英國當時憑藉著豐富的北海石油資源、出口貿易回溫以及資本市場逐步放寬的優勢,短暫贏得了全球資本的青睞。而美國由於通膨壓力上升、財政赤字擴大,加之越戰帶來的支出負擔沉重,美元出現了一定程度的貶值,進一步推高了英鎊對美元匯率。在這個特殊歷史背景下形成的英鎊兌美元歷史高匯率,也就成了外匯研究中繞不開的經典座標。

縱觀幾十年來的走勢,它們歷史的高點不僅是一個簡單的價格數字,更是經濟格局、貨幣政策和國際局勢交織的結果。英鎊曾經一度作為全球儲備貨幣,與美元競爭地位,雖然現在美元一家獨大,但那種高位依舊讓人難忘。英鎊兌美元歷史高點反映出英美兩國在不同時期的經濟強弱更替,也讓交易員在製定策略時總會參考這段歷史軌跡。

雖然現在它們遠遠沒有當年的高點那樣耀眼,但在交易市場中,人們常常會用它們的匯率作為對比基準。如果說技術面分析講究形態和支撐阻力,那英鎊兌美元歷史的匯率就是心理上的重要關口,一旦接近,市場情緒往往更為激動。尤其是在重大經濟事件、利率決策或地緣政治影響下,這個價格點就像一個隱形的訊號,提醒人們市場曾經走到過的極端。

在實際交易層面,這個歷史價格還有著不小的策略意義。機構投資者在評估貨幣對風險暴露的時候,往往會設定一個區間,而英鎊兌美元歷史高位幾乎總是被當作天花板等級的參考。一些量化模型也會在此基礎上設定止盈點或風險預警參數,顯示這個價格在實際操作上的存在感非常強烈。

更重要的是,這樣的歷史極值也會成為媒體和研究機構解讀市場動態時的標配引用,例如一旦匯率短期快速上行,分析師們很容易拿它們歷史的匯率來對比當前市場的熱度或風險溢價。

而在投資者眼中,英鎊兌美元歷史匯率既是期待也是警覺。期待的是匯率可能會再次接近當年的風光時刻,尤其是在英國經濟復甦或美國貨幣政策趨於寬鬆的背景下。警惕的是,價格一旦偏離基本面太遠,就可能醞釀反轉。它因此成了一個既像徵信心又代表風險的價格區間。

現在許多匯市分析報告中,仍會引用英鎊兌美元歷史高點作為判斷當前市場是否「高估」或「低估」的參考。就連不少模型設定、回測策略時,也會預設把它們的歷史高點當作長期波動的頂點。這種用法背後其實反映了市場對高位區間的尊重和對歷史價格法則的認可。

從宏觀角度來說,它們的歷史匯率高位不僅體現在一張K線圖上,而是折射出英美兩國在利差、通膨、財政政策上的互動邏輯。所以無論是交易者、研究者或政策制定者,在涉及英鎊和美元的分析時,總繞不開這個價格點。

換句話說,英鎊兌美元歷史高點已經不僅是一段記錄,更是一個具有參考意義的市場標尺,它提醒市場參與者,歷史不只是過去,也可能是未來某種節奏的前奏。

【EBC平台風險提示及免責條款】:本資料僅供一般參考使用,無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。