发布日期: 2025年09月11日 更新日期: 2025年10月09日

在经济的长河中,通货膨胀犹如潮汐般,是每个经济体都会经历的自然现象。然而,当通货膨胀失控,演变为恶性通膨时,它便如同一场猛烈的风暴,对国家、企业和个人造成极其严重的破坏。它不仅迅速侵蚀货币购买力,还可能引发社会动荡、经济衰退甚至政治危机,其破坏力远超常规通膨,成为经济运行中最危险的“隐形杀手”。现在,让我们深入了解它的本质,以及如何有效应对这一经济挑战

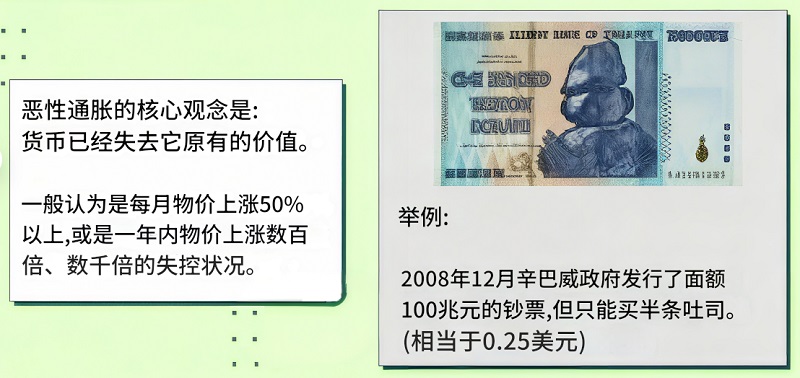

恶性通膨(Hyperinflation)是指物价以极快速度上涨,货币购买力急剧下降,社会经济秩序遭到严重冲击的经济现象。通常,当物价每月上涨超过50%,即可被认定为恶性的通膨。

⚠️ 与普通通膨(每年1%-3%)相比,恶性的通膨破坏力更强、发展速度更快,如同经济的毒瘤,迅速吞噬财富和生产力。

它不仅是一种感性的“物价暴涨”,更有明确量化标准:

| 指标 | 描述 |

| 现金持有意愿下降 | 国民不愿持有本国货币,转向外币或非货币资产 |

| 大规模使用外币结算 | 外币被用于国内交易结算 |

| 信贷按购买力重新计算 | 信贷利息及还款额按货币实际购买力调整 |

| 三年累积通膨率>100% | 物价三年内翻倍以上,货币购买力严重削弱 |

举例说明:例如津巴布韦(辛巴威)就是恶性通膨的经典实例:

时间:2007年至2009年

通膨率:2008年9月 IMF估计为 796亿%

货币贬值:实际贬值约 99.9%

价格变化:每天价格几乎翻倍,早上买的面包下午就涨价

极端现象:政府发行100兆元面额钞票,每个人都成为“亿万富翁”,但货币几乎毫无价值

小案例:2008年6月,一条面包的价格相当于1998年购买12辆新车的价值,可想而知通膨的夸张程度。

恶性通货膨胀是一种极端的经济现象,对个人、企业及国家的财富和社会秩序造成毁灭性影响。其核心特点主要包括以下四点:

1.物价暴涨

在恶性的通膨环境下,商品和服务价格几乎每日,甚至每小时都在上涨。昨日还能买到的商品,今日可能只能买到少量必需品。

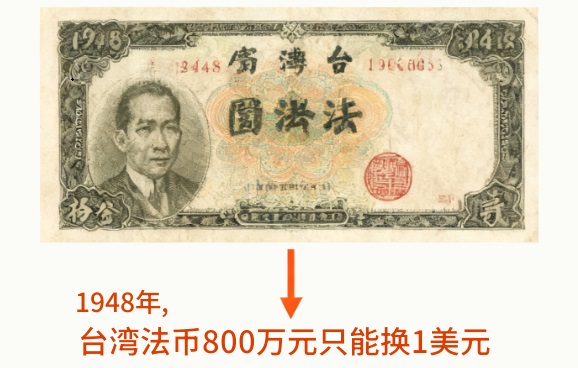

例子:台湾1946-1949年期间,年均物价涨幅高达922%,民众急于花掉手中现金,甚至出现“扛一麻袋旧台币买一碗面”的现象。

2.货币迅速贬值

现金和储蓄的价值瞬间缩水,人们宁愿投资实物资产或外币。货币这一财富象征工具,如同废纸般失去信任。

例子:1949年,台湾旧台币最大面额达到100万元,三年间发行量激增175倍,货币购买力急剧下降。

3.社会混乱

物资短缺导致抢购和社会秩序紊乱,商店货架空空如也,民众为争夺有限资源甚至发生冲突,社会和谐被破坏。

4.财富迅速缩水

个人储蓄、企业资金乃至国家财富都可能在短期内大幅缩水。辛苦积累的财富如沙堡般被通膨浪潮瞬间吞没。

| 国家/地区 | 时间范围 | 特点 | 主要影响 |

| 德国 | 1922-1923年 | 货币几乎无价值 | 经济崩溃,社会动荡 |

| 匈牙利 | 1945-1946年 | 物价飞涨 | 发行新货币结束通胀 |

| 中国 | 1946-1949年 | 通膨率922% | 货币贬值,生活成本上升 |

| 智利 | 1971-1973年 | 物价飞涨 | 经济政策调整 |

| 安哥拉 | 1991-1999年 | 货币贬值 | 经济困难,社会不稳定 |

| 津巴布韦 | 2007-2009年 | 通膨率796亿% | 货币几乎无价值,经济崩溃 |

| 委内瑞拉 | 2014-2021年 | 通胀率1000万% | 居民生活艰难,人口外逃 |

1.背景

1945年至1949年间,受国共内战影响,台湾旧台币与中国法币及金圆券固定汇率,卷入中国恶性通货膨胀。

中国央行持续印钞,导致严重通胀

国民政府接收台湾后,建立台湾与中国经贸网,大量商品流向大陆

台湾也不断印制台币,通膨压力持续上升

2.台币的发行

1946年5月20日,台湾银行成立并获得纸币发行特权,最初面额为1元、5元、10元。

随着通膨加剧,台币面额不断提高。到1949年,旧台币最大面额达 100万元,三年间发行量增加 175倍。

3.物价飞涨

1946-1949年,台湾年均物价涨幅高达 922%。

物价每日飞涨,民众急于花掉手中现金

出现“扛一麻袋旧台币买一碗面”的现象

民间回归以物易物,用鸡鸭换米、柴、猪肉等必需品

1.1949年台湾币制改革

1949年6月15日,台湾实施币制改革:

旧台币回收,按 10万旧台币兑换1元新台币

兑换期原至12月31日,后延长两周

该举措逐步稳定经济,恶性的通膨得以结束

2.政府稳定措施

台湾政府同时采取多项措施稳经济:

鼓励储蓄,提高居民信心

修复生产设备,恢复工业生产

提高农业产量,保障民生必需品供给

这些措施为台湾经济恢复和后续发展奠定了基础。

3.国际案例参考

德国(1923年):通过发行新货币“地租马克”替代了无价值的德国马克。

津巴布韦(2008年):放弃了本国货币,转而使用美元和其他外币来替代。

匈牙利(1946年):发行了新货币“福林(Forint)”以结束恶性通膨。

恶性的通膨形成并非偶然,它通常与以下因素密切相关,这些因素如同多米诺骨牌,一旦被推倒,便引发了一系列连锁反应,最终导致恶性通膨的爆发。

1. 货币过度发行:经济“饮鸩止渴”的导火索

政府为弥补财政赤字、偿还债务或刺激经济,不断印钞,货币供应远超实际需求,导致货币迅速贬值,价格飞涨。

案例:津巴布韦(2008年)

月通胀率高达 2310亿%,民众购买日用品需带成捆钞票,货币几乎沦为废纸。

2. 战争或经济危机:供应链崩溃推高物价

战争、经济崩溃或国际制裁破坏生产和供应链,需求不减,物价暴涨。

案例:德国(1922-1923年)

一战后德国支付巨额赔款,疯狂印钞,马克几乎无价值,储蓄瞬间蒸发,社会全面崩溃。

3. 政策失误与治理不善:错误决策加速危机

经济政策失误、政府腐败或财政管理混乱,会导致市场信心崩溃,货币体系陷入恶性循环。

案例:委内瑞拉(2014-2021年)

石油价格暴跌后,政府以印钞填补财政缺口,通胀率突破 1000万%,社会动荡、人口外逃。

4. 公众预期与恐慌行为:心理因素的放大效应

大众预期价格持续上涨,会提前消费、囤积商品,加快货币流通速度,进一步推高物价,形成“预期自实现”的恶性循环。

5. 外债压力:债务陷阱的恶性循环

高额外债迫使政府通过印钞偿债,货币持续贬值,经济稳定难以维持,最终引发通膨恶化。

1. 对个人:财富与生活质量急剧恶化

恶性的通膨对个人的冲击最为直接:

财富迅速缩水:储蓄和现金资产在短时间内贬值,人们多年积累的财富瞬间化为乌有。

消费行为扭曲:由于预期价格持续上涨,人们倾向立刻花光现金,甚至囤积生活必需品,进一步推高物价。

生活成本飙升:日常物资价格飞涨,生活质量显著下降,普通家庭陷入生存困境。

案例:津巴布韦2008年通膨率达到每月2310亿%,一条面包的价格可在一天内上涨数十倍,民众不得不使用手推车运钞票购买基本食品。

2. 对企业:经营压力与投资困境

恶性的通膨不仅侵蚀企业利润,还导致商业环境恶化:

资金链断裂风险:货币贬值与成本上涨,企业融资和现金流管理难度剧增。

商业决策受阻:价格波动剧烈,企业难以制定长期战略,投资计划被迫搁置。

员工收入缩水:工资水平滞后于物价上涨,企业人才流失加剧运营困难。

案例:委内瑞拉2016年至2019年的恶性通胀,使许多企业无法支付运营成本,商业活动几乎瘫痪,企业家纷纷逃离国内市场。

3. 对国家:经济体系与社会稳定的双重冲击

恶性通膨往往伴随经济崩溃和政治动荡:

经济持续衰退:产能下降、失业率上升、资本大量外流,经济陷入恶性循环。

国际信誉受损:国家债务违约风险增加,外国投资者撤离市场,国际信用评级暴跌。

社会秩序崩溃:物资短缺与失业潮导致社会犯罪率上升,政府治理难度急剧增加。

案例:1920年代德国魏玛共和国为支付战争赔款大量印钞,导致货币一文不值。人们用整袋马克购买面包,最终国家通过发行“地租马克”才稳定局势。

1. 货币政策调整

提高利率、收紧货币:抑制通膨

案例:美国1980年代初

美联储主席保罗·沃尔克将利率升至 20%,短期经济衰退,但成功控制通膨。

稳定汇率:外汇干预防止货币持续贬值

案例:墨西哥1990年代 实施汇率管理,帮助经济走出通膨困境。

2. 财政政策改革

削减赤字支出:增加税收,恢复市场信心

推动结构改革:改善生产效率,缓解供需失衡

案例:智利1980年代 实施市场化改革,经济恢复增长,通膨逐渐下降。

3. 货币体系重建

在恶性通膨彻底失控时,货币改革是恢复经济秩序的终极手段:

德国1923年发行“地租马克”取代旧货币。

匈牙利1946年发行“福林(Forint)”终结全球最严重的通膨之一。

津巴布韦2009年直接废弃本国货币,改用美元和南非兰特。

恶性通货膨胀对个人和企业的财富影响巨大,现金和储蓄会迅速贬值。因此,投资者必须采取有效策略来保护资产和实现财富保值。以下三大策略尤为关键:1.投资保值资产

在恶性通膨时期,现金贬值严重,投资保值资产成为首选。常见保值资产包括:

贵金属:黄金、白银等在通胀期间价值稳定,是经典避险工具。

房地产:实物资产抗通胀能力强,可长期保值增值。

行业龙头股:能源、矿业、消费必需品企业价格传导能力强,可抵御通胀压力。

案例说明:20世纪70年代,美国通胀率居高不下,黄金价格从1970年的35美元/盎司飙升至1980年的850美元/盎司,涨幅超过24倍。假设投资者1970年投入1000美元购买黄金,到1980年的投资增长如下:

| 年份 | 黄金价格(美元/盎司) | 投资增长(美元) |

| 1970 | 35 | 1000 |

| 1980 | 850 | 24000 |

说明:黄金在高通胀时期能够有效保值。

2.多元化投资组合

分散投资是降低单一资产风险、应对恶性通膨的重要手段。投资者可通过股票、债券、房地产、黄金等组合,实现成长性与稳定性的平衡。

策略建议:

通胀初期布局抗通胀行业

逐步增持现金流稳定企业的股票

案例说明:以1980年代美国为例,通胀和利率均较高,假设投资者将50%资金投资股票(如埃克森美孚),50%投资债券(如美国10年期国债)。假设十年后:

| 投资类型 | 投资比例 | 投资增长倍数 | 10年后增长倍数 |

| 股票(如埃克森美孚) | 50% | 5倍 | 2.5倍 |

| 债券(如美国10年期国债) | 50% | 2倍 | 1倍 |

| 总投资组合 | 100% | - | 3.5倍 |

说明:多元化投资显著提升整体抗通胀能力,降低单一资产波动风险。

3.关注政策变化

政府与央行的政策直接影响恶性通膨趋势,投资者需密切跟踪宏观政策,灵活调整投资策略。

加息周期:适度增加债券投资,获取高收益率

降息周期:关注成长型资产,如房地产和优质股票

国际局势:宏观经济变化为资产配置的重要参考

案例说明:20世纪90年代,加拿大政府削减财政支出抑制通胀。假设投资者将70%资金投入加拿大政府债券,30%投入股票。假设十年后:

| 投资类型 | 投资比例 | 投资增长倍数 | 10年后组合增长倍数 |

| 加拿大政府债券 | 70% | 2倍 | 1.4倍 |

| 股票 | 30% | 3倍 | 0.9倍 |

| 总投资组合 | 100% | - | 2.3倍 |

说明:投资者根据政策变化灵活配置资产,实现稳定收益,优化抗通胀策略。

历史和现实案例表明,恶性通膨对国家、企业和个人都可能造成毁灭性打击。但通过科学的政策调控、合理的资产配置与投资策略,风险是可以有效缓解的。理解它的形成机制,提前做好防护和资产保值布局,不仅可以保护财富,还能在高通膨环境下抓住投资机会。金融市场瞬息万变,唯有未雨绸缪,方能在风暴中稳健前行。

【EBC平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。